見学スポットの検索結果

絞り込み検索

(エリア・カテゴリの条件を指定して検索結果を絞り込むことができます)

-

ふしみいなりたいしゃ伏見稲荷大社

711年にその歴史が始まったといわれる全国の稲荷神社の総本宮(そうほんぐう)です。もとは農耕の神様であったのですが、現在は商売繁盛(しょうばいはんじょう)の神様としても広く知られています。初詣参拝者の人数も関西では毎年1・2を競うほどです。本殿(重文)は室町時代の建築です。本殿背後から奥社にかけての参道には朱色の鳥居が立ち並び、「千本鳥居(せんぼんとりい)」としてとくに有名です。きたる平成23年には御鎮座1300年を迎えます。

更新日:2016年6月17日

- カテゴリ

-

- 洛南

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

711年にその歴史が始まったといわれる全国の稲荷神社の総本宮(そうほんぐう)です。もとは農耕の神様であったのですが、現在は …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月17日

-

じょうなんぐう城南宮

平安時代、白河上皇(しらかわじょうこう)、鳥羽上皇(とばじょうこう)によってつくられた院御所(いんごしょ)が鳥羽離宮(とばりきゅう)と呼ばれていました。御堂(みどう)、塔(とう)などもありましたが、現在はほとんどが失われてありません。離宮をまもる神社(今の城南宮)だけが残りました。京都の西南部に位置していることから、今では方除け(ほうよけ)の神として信仰を集めています。境内には美しい名園・楽水苑(らくすいえん)があります。

更新日:2016年6月17日

- カテゴリ

-

- 洛南

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

平安時代、白河上皇(しらかわじょうこう)、鳥羽上皇(とばじょうこう)によってつくられた院御所(いんごしょ)が鳥羽離宮(とば …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月17日

-

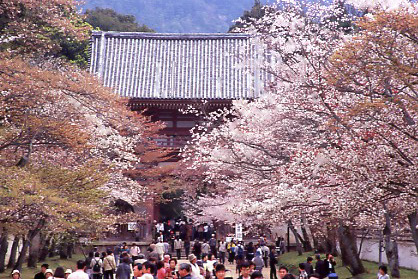

だいごじ醍醐寺

貞観(じょうがん)16(874)年に、理源大師・聖宝(りげんだいし・しょうぼう)が醍醐山上に庵を建てたのが始まりです。醍醐寺には古い建物が多くあり、三宝院は平安時代に、醍醐寺第14世座主勝覚(しょうかく)が開きました。庭園は「醍醐の花見」のときに、秀吉が自分で設計したといわれ、聚楽第(じゅらくだい)から運んだ石などを配置した桃山時代の代表的な名園です。平成6年世界文化遺産(せかいぶんかいさん)に登録されました。

更新日:2016年6月17日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

貞観(じょうがん)16(874)年に、理源大師・聖宝(りげんだいし・しょうぼう)が醍醐山上に庵を建てたのが始まりです。醍醐 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月17日

-

やさかじんじゃ八坂神社

もともとは祇園社(ぎおんしゃ)、感神院(かんしんいん)といい、八坂神社という名前は明治になってからつけられたものです。7世紀ごろに建てられ、スサノオノミコトをまつっています。やくよけの神様として広く信仰を集めました。今の本殿や西楼門(にしろうもん)はともに重要文化財です。八坂神社の祇園祭は日本三大祭りのひとつで、7月17日の山鉾巡行(やまほこじゅんこう)はごうかけんらん、全国からたくさんの人が見物にきます。また、大みそかのをけら詣りでも有名です。

更新日:2016年6月14日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

もともとは祇園社(ぎおんしゃ)、感神院(かんしんいん)といい、八坂神社という名前は明治になってからつけられたものです。7世 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月14日

-

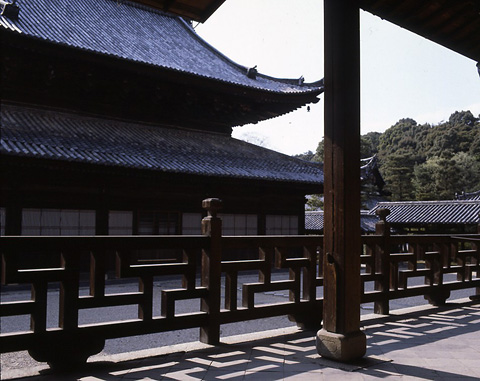

ちおいんいん知恩院

鎌倉時代に法然上人(ほうねんしょうにん)が住み、念仏の教えをといたところです。徳川幕府の三代の将軍、家康(いえやす)・秀忠(ひでただ)・家光(いえみつ)により、現在の場所に建てられました。高さ24メートル幅50メートルの国宝の三門や国宝御影堂を始めとして、経蔵など重要文化財の宝庫です。知恩院7不思議があり、御影堂裏に紹介コーナーがあります。

更新日:2016年6月14日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

鎌倉時代に法然上人(ほうねんしょうにん)が住み、念仏の教えをといたところです。徳川幕府の三代の将軍、家康(いえやす)・秀忠 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月14日

-

けんにんじ建仁寺

室町時代に宋(そう)から帰国した栄西禅師(えいさいぜんじ)がお寺を開きました。京都で最初の禅宗(ぜんしゅう)の寺です。栄西は日本に初めてお茶の実と、お茶の作り方を伝えたことでも有名です。お寺の中にはお茶の木の生け垣や茶の石碑もあります。方丈(ほうじょう)、勅使門(ちょくしもん)は室町時代の建築で、俵屋宗達(たわらやそうたつ)作の「風神雷神図(ふうじんらいじんず)」(国宝)は有名です。

更新日:2016年6月10日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

室町時代に宋(そう)から帰国した栄西禅師(えいさいぜんじ)がお寺を開きました。京都で最初の禅宗(ぜんしゅう)の寺です。栄西 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月10日

-

まんぷくじ萬福寺

入り口では、まるで竜宮城のような真っ赤な門がお出迎え。インゲンマメを伝えた中国明の僧・隠元禅師(いんげんぜんじ)が江戸時代の初めに開いたお寺で、黄檗宗(おうばくしゅう)の大本山です。江戸時代中ごろまで、住職がすべて中国の僧だったため、建物やその配置、儀式などに影響を与えていて、境内にも中国のような雰囲気が漂います。廊下に吊るされた、時を知らせるための開梛(かいぱん=木製の魚)も必見。とってもかわいいお寺の人気者です。

更新日:2016年6月10日

-

びょうどういん平等院

宇治川(うじがわ)のほとりにあるお寺で、平安時代に藤原頼通(よりみち)によって建てられました。国宝の阿弥陀堂(あみだどう)は大きな鳥が翼を広げた形に見えるので鳳凰堂(ほうおうどう)ともいわれています。内部には,阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう=国宝)がおかれています。平安時代当時の浄土教信仰(じょうどきょうしんこう)の中で,地上の極楽(ごくらく)として人々の信仰を集めました。鳳凰堂は10円硬貨の図柄に、屋根にすえられた鳳凰は1万円札の図柄に採用されています。平成6年に世界文化遺産(せかいぶんかいさん)に登録されました。

更新日:2016年6月10日

-

うじかみじんじゃ宇治上神社

本殿は平安時代の後期に建てられ、日本で現存する最も古い神社建築です。平成6年、世界文化遺産(せかいぶんかいさん)に登録されました。まつられているのは、応神(おうじん)天皇と二人の皇子、兄・仁徳(にんとく)天皇、弟・菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)の3神。菟道稚郎子は兄に天皇の地位を譲るために自殺したといいます。境内にこんこんとわき出る清水は、「桐原水(きりはらすい)」と呼ばれ、宇治七名水の一つです。

更新日:2016年6月10日

-

きよみずでら清水寺

平安時代に征夷大将軍坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が開いたと伝えられています。主な建物は約30あり、これらは江戸時代の初め、3代将軍将軍の徳川家光(とくがわいえみつ)が再建しました。本堂は「清水の舞台(きよみずのぶたい)」として親しまれています。舞台からの眺めはすばらしく、特に春のサクラと秋のモミジの時期は最高です。舞台の下の方に音羽の滝(おとわのたき)や子安の塔(こやすのとう)があります。平成6年に世界文化遺産(せかいぶんかいさん)に登録されました。

更新日:2016年6月10日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

平安時代に征夷大将軍坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が開いたと伝えられています。主な建物は約30あり、これらは江戸時 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月10日