見学スポットの検索結果

絞り込み検索

(エリア・カテゴリの条件を指定して検索結果を絞り込むことができます)

-

ろくはらみつじ六波羅蜜寺

空也が鴨川の東に寺を開き、弟子が現在の名前にしました。空也は諸国を歩いて社会事業を行い、身分の上下を問わない「口称(こうしょう)念仏」という布教で町中をまわり、「市の聖(ひじり)」と呼ばれました。その後この一帯は、平安時代末に平家一門の屋敷が立ち並び、鎌倉時代には六波羅探題を置きました。令和館には口から仏が飛び出している有名な空也上人像や平清盛像(ともに重文)が安置されています。12月に行われる「空也踊躍(ゆやく)念仏」が有名です。

更新日:2024年4月2日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

空也が鴨川の東に寺を開き、弟子が現在の名前にしました。空也は諸国を歩いて社会事業を行い、身分の上下を問わない「口称(こうし …[続きを読む]

更新日 : 2024年4月2日

-

みょうしんじ妙心寺

室町時代の初め、1342年花園上皇が関山慧玄(かんざんえげん)を招いて開いたお寺です。応仁の乱で多くの堂塔を焼失しましたが、武将細川勝元(ほそかわかつもと)らの援助で再興しました。その後、豊臣、徳川家をはじめ諸大名が信仰するようになり栄えました。南から三門、仏殿(ぶつでん)、法堂(はっとう)などの伽藍(がらん)が並びます。法堂の天井には狩野探幽が描いた雲龍図があります。国宝の黄鐘調鐘(おうじきちょうしょう)や重要文化財に指定されている明智風呂(あけちぶろ)と呼ばれるむしぶろ形式の浴室(よくしつ)が今も残っています。

更新日:2020年10月16日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

室町時代の初め、1342年花園上皇が関山慧玄(かんざんえげん)を招いて開いたお寺です。応仁の乱で多くの堂塔を焼失しましたが …[続きを読む]

更新日 : 2020年10月16日

-

しょうれんいん青蓮院

天台宗の門跡寺院で非常に格式が高く、粟田御所(あわたごしょ)と呼ばれました。天明の大火(てんめいのたいか)の時に天皇が避難したこともあります。このお寺で出家した親鸞聖人お手植えと伝わる樹齢800年の大きな楠(くすのき)は京都市の天然記念物に指定されています。宸殿(しんでん)、小御所(こごしょ)、本堂(ほんどう)が並んでいます。庭園は裏山の景色を取り入れた龍心池(りゅうしんいけ)と、築山(つきやま)のある池泉回遊式(ちせんかいゆうしき)です。

更新日:2018年10月2日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

天台宗の門跡寺院で非常に格式が高く、粟田御所(あわたごしょ)と呼ばれました。天明の大火(てんめいのたいか)の時に天皇が避難 …[続きを読む]

更新日 : 2018年10月2日

-

ひがしほんがんじ東本願寺

1602年徳川家康から土地を与えられた教如上人が、東本願寺を建てました。御影堂門(ごえいどうもん)をくぐると、中央に御影堂があります。高さ38メートル、広さたたみ927枚分という世界最大級の木造の建物であり、親鸞聖人(しんらんしょうにん)の御真影(木像)を安置しています。その南側には本堂・阿弥陀堂(あみだどう)があり、本尊・阿弥陀如来を安置しています。また、東に歩いて5分くらいのところに石川丈山が作庭した飛地境内の庭園「渉成園(しょうせいえん)、別名 枳殻邸(きこくてい)」があります。

更新日:2018年7月23日

- カテゴリ

-

- 洛中

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

1602年徳川家康から土地を与えられた教如上人が、東本願寺を建てました。御影堂門(ごえいどうもん)をくぐると、中央に御影堂 …[続きを読む]

更新日 : 2018年7月23日

-

とよくにじんじゃ豊国神社

豊臣秀吉(とよとみひでよし)をまつる神社で、「ほうこくさん」とも呼ばれています。秀吉は死後、東山の阿弥陀ケ峰の山頂に葬られました。翌年にその山腹に社殿が建てられました。豊臣家が滅亡すると江戸幕府によって取り壊されますが、明治になって政府は、秀吉の功績を称えて現在の場所に豊国神社を新しく建てました。本殿前の唐門は伏見城の門を移したものといわれ、国宝です。柱や扉に鶴や鯉など見事な彫刻が施され、桃山文化の華やかさを実感できます。

更新日:2018年6月28日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

豊臣秀吉(とよとみひでよし)をまつる神社で、「ほうこくさん」とも呼ばれています。秀吉は死後、東山の阿弥陀ケ峰の山頂に葬られ …[続きを読む]

更新日 : 2018年6月28日

-

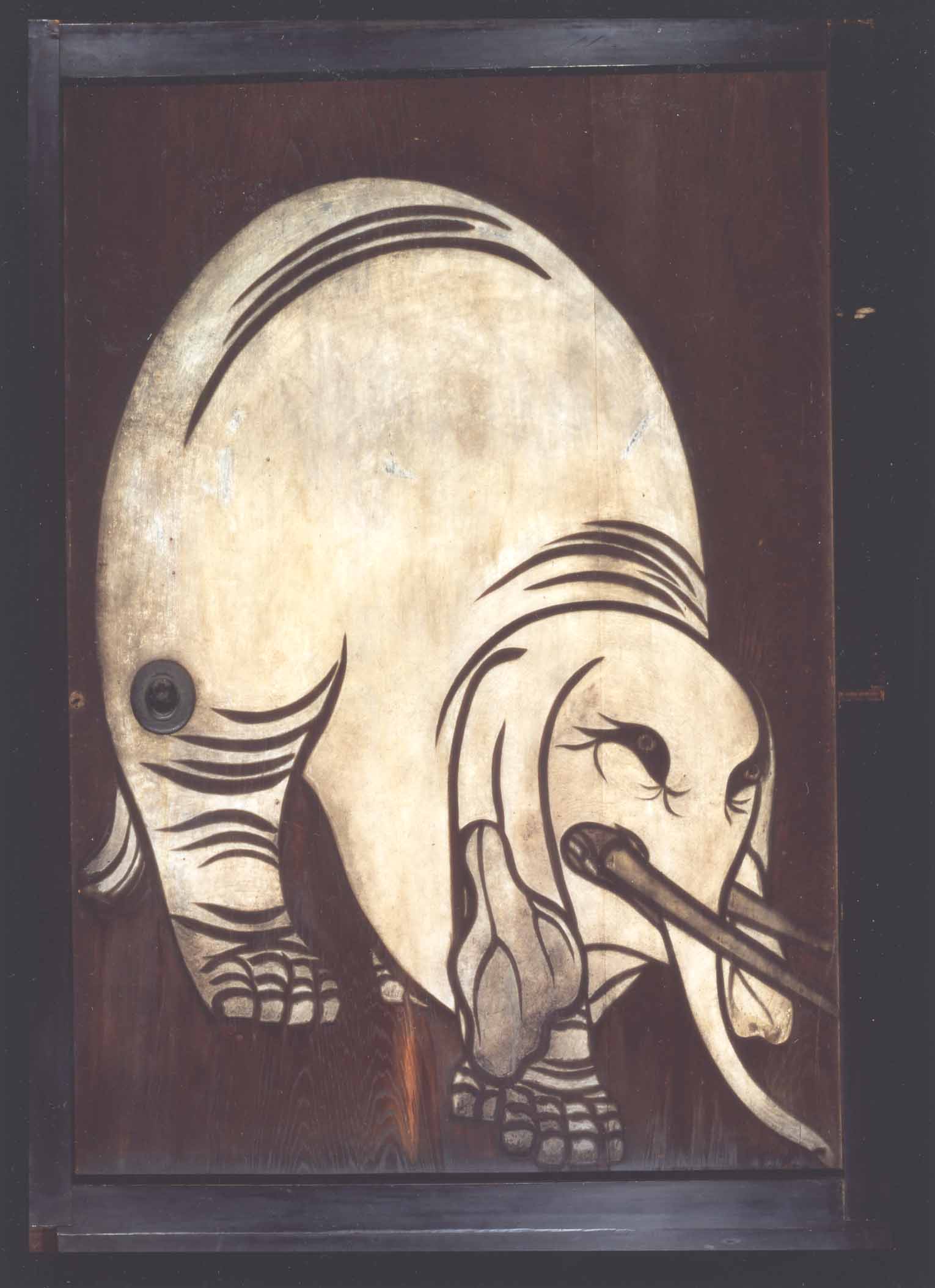

ようげんいん養源院

豊臣秀吉(とよとみひでよし)の側室淀殿(よどどの)が、父の浅井長政(あさいながまさ)の霊をとむらうために建てた寺院。その後、火災に合い、徳川秀忠(ひでただ)が夫人崇源院(すうげんいん=淀殿の妹)の願いにより、伏見城の一部を移したのが今の本堂。本堂廊下の天井には、伏見城落城のときに廊下で自刃した武士の血のあとが残り、天井に貼って「血天井」といわれています。俵屋宗達(たわらやそうたつ)が描いた杉戸絵や狩野山楽(かのうさんらく)の襖絵(ふすまえ)なども有名なので見てみよう。

更新日:2018年6月21日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

豊臣秀吉(とよとみひでよし)の側室淀殿(よどどの)が、父の浅井長政(あさいながまさ)の霊をとむらうために建てた寺院。その後 …[続きを読む]

更新日 : 2018年6月21日

-

ちしゃくいん智積院

豊臣秀吉(とよとみひでよし)が、3歳で亡くなった長男・鶴松(つるまつ)を弔うために建てたお寺が起こりとされています。何度も災害にあいましたが、1600年に建て直された際、「智積院」と名付けられました。桃山文化を代表する美しい障壁画と庭園で知られています。中でも、長谷川等伯(はせがわとうはく)らによって描かれた「桜図」「楓図」は国宝に指定され、わが国最高の名作のひとつとされています。

更新日:2018年6月21日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

豊臣秀吉(とよとみひでよし)が、3歳で亡くなった長男・鶴松(つるまつ)を弔うために建てたお寺が起こりとされています。何度も …[続きを読む]

更新日 : 2018年6月21日

-

ほうじゅうじ法住寺

後白河法皇の遺骨が納められた法華堂を守ると同時に、身代わり不動尊に対する信仰を集めてきました。明治に後白河天皇陵とお堂が国の管理となり、寺が分離されました。この地は後白河法皇の御所である法住寺殿(どの)があったところ。三十三間堂、新日吉神社、新熊野神社が立ち並ぶ広大なもので、木曾義仲に攻められたこともあります。法皇は、源頼朝から「日本一の大天狗」と皮肉られるような策謀家である半面、芸能を好み、今様を集めて『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』を編集した文化人でした。

更新日:2018年6月21日

- カテゴリ

-

- 洛東

- 寺院・神社

後白河法皇の遺骨が納められた法華堂を守ると同時に、身代わり不動尊に対する信仰を集めてきました。明治に後白河天皇陵とお堂が国 …[続きを読む]

更新日 : 2018年6月21日

-

にしほんがんじ西本願寺

鎌倉時代の初め親鸞聖人(しんらんしょうにん)が亡くなり、東山の大谷に納骨され、これを娘の覚信尼が東山吉水の北の辺りに堂を建て、親鸞像を安置した大谷廟堂にはじまります。室町時代の8世蓮如(れんにょ)が、浄土真宗の教えを「御文章」(御文)という形で表現して大衆に受け入れやすくし全国に広がりました。御影堂(ごえいどう)と阿弥陀堂はともに国宝。国宝の飛雲閣(ひうんかく)は秀吉が作った聚楽第(じゅらくだい)の遺構(いこう)≪古いまま今も残っているもの≫とも伝えられています。大書院の庭園は虎渓(こけい)の庭とよばれる枯山水(かれさんすい)の名庭です。平成6年に世界遺産に指定されました。

更新日:2018年6月21日

- 〒600-8358 京都市下京区堀川通花屋町下ル

-

市バス「西本願寺前」下車徒歩すぐ

- TEL: 075-371-5181

- URL: http://www.hongwanji.or.jp/

-

【時間】5時半〜17時

- カテゴリ

-

- 洛中

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

鎌倉時代の初め親鸞聖人(しんらんしょうにん)が亡くなり、東山の大谷に納骨され、これを娘の覚信尼が東山吉水の北の辺りに堂を建 …[続きを読む]

更新日 : 2018年6月21日

-

とうじ東寺

別名、教王護国寺(きょうおうごこくじ)といいます。796年に桓武(かんむ)天皇が平安京をつくる際に国を守る建物として建てられ、823年に空海(くうかい)のちの弘法大師(こうぼうだいし)に与えられました。重要文化財である講堂には、大日如来(だいにちにょらい)を中心に国宝の五大明王(ごだいみょうおう)など21体の仏像が安置されています。また、境内には高さ約55メートルのわが国最大の五重塔(国宝)があります。平成6年には世界文化遺産(せかいぶんかいさん)に登録されました。

更新日:2018年6月21日

- カテゴリ

-

- 洛中

- 寺院・神社

- 車椅子で周れる施設

別名、教王護国寺(きょうおうごこくじ)といいます。796年に桓武(かんむ)天皇が平安京をつくる際に国を守る建物として建てら …[続きを読む]

更新日 : 2018年6月21日

手続き完了前仮データ.jpg)