見学スポットの検索結果

絞り込み検索

(エリア・カテゴリの条件を指定して検索結果を絞り込むことができます)

-

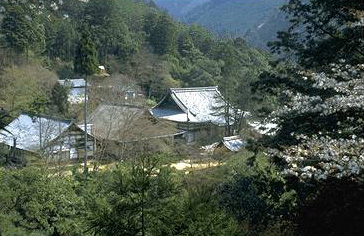

じぞういん(たけのてら)地蔵院(竹の寺)

広い境内の半分に孟宗竹(もうそうちく)や真竹(まだけ)が生い茂ることから通称「竹の寺」といわれています。南北朝時代に幼い足利義満を助けて室町幕府を支えた細川頼之(よりゆき)が開いたお寺です。本尊が地蔵菩薩なのと、西芳寺川(さいほうじがわ)が流れる谷に位置することから昔は「谷の地蔵」と呼ばれていました。一面に広がる杉苔(すぎごけ)の上に16個の石が配された「十六羅漢(じゅうろくらかん)の庭」は、平庭式の枯山水庭園で、京都市登録名勝庭園です。一休禅師が幼いころ、修行をした寺としても知られています。

更新日:2016年6月10日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

広い境内の半分に孟宗竹(もうそうちく)や真竹(まだけ)が生い茂ることから通称「竹の寺」といわれています。南北朝時代に幼い足 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月10日

-

ののみやじんじゃ野宮神社

平安時代、伊勢神宮につかえる未婚の皇女・斎宮(さいぐう)に選ばれた女性が当時、野宮と呼ばれたこの場所に3年間こもって心身を清める習わしがありました。黒木の鳥居や小柴垣(こしばがき)、苔むした庭などに往時をしのぶことができます。『源氏物語』の「賢木(さかき)の巻」で光源氏が野宮に六条御息所(みやすどころ)を訪れる場面があります。嵯峨野巡りの起点で近年、縁結びのご利益でにぎわっています。

更新日:2016年6月10日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

平安時代、伊勢神宮につかえる未婚の皇女・斎宮(さいぐう)に選ばれた女性が当時、野宮と呼ばれたこの場所に3年間こもって心身を …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月10日

-

よしみねでら善峯寺

開山は1029年と古く、住職には天台座主や親王がついたので「西山の宮」と尊称されました。多くの堂は応仁の乱で全焼、江戸時代に桂昌院(江戸幕府第5代将軍徳川綱吉の母)の寄進で再興されました。幹が全長40数メートルもある樹齢600年の遊龍松(ゆうりゅうのまつ)が有名です。この寺のお守を授かったバスの運転手さんが、阪神大震災の際、半壊した高速道路からバスが半分近く乗り出しても落ちなかったことから「落ちないお守」と受験生に評判となりました。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

開山は1029年と古く、住職には天台座主や親王がついたので「西山の宮」と尊称されました。多くの堂は応仁の乱で全焼、江戸時代 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日

-

ぎおうじ祇王寺

『平家物語』の悲恋を今に伝えるお寺です。平家全盛のころ、都に笛や鼓(つづみ)にあわせて舞い歌う白拍子(しらびょうし)と呼ばれる女性が評判を集めていました。平清盛は祇王(ぎおう)と祇女(ぎじょ)の姉妹の白拍子を気に入り、屋敷に住まわせました。しばらくして仏御前(ほとけごぜん)というライバルが現れ、清盛に追われた二人は尼になって嵯峨の祇王寺で暮らします。やがて仏御前も世の無常を感じ、一緒に尼になりました。三人の女性と祇王・祇女の母、清盛の像があります。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

『平家物語』の悲恋を今に伝えるお寺です。平家全盛のころ、都に笛や鼓(つづみ)にあわせて舞い歌う白拍子(しらびょうし)と呼ば …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日

-

せいりょうじ清凉寺

「嵯峨の釈迦堂(さがのしゃかどう)」名で知られています。平安時代初期の貴族だった源融(みなもとのとおる)の山荘をお寺にあらためたのが始まります。源融は歌人としても知られ、源氏物語(げんじものがたり)の光源氏(ひかるげんじ)のモデルともいわれています。国宝本尊釈迦如来は清凉寺式釈迦如来といわれ、お釈迦様の37歳の姿を刻んだものとして有名です。毎年、春(4・5月)と秋(10・11月)の霊宝館特別公開では、その模刻像や国宝の阿弥陀三尊坐像などを拝むことができます。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

「嵯峨の釈迦堂(さがのしゃかどう)」名で知られています。平安時代初期の貴族だった源融(みなもとのとおる)の山荘をお寺にあら …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日

-

すずむしでら(けごんじ)鈴虫寺(華厳寺)

一年中、鈴虫の鳴き声が聞こえるお寺。妙徳山華厳寺(みょうとくさんけごんじ)が正しい寺の名前です。参道は竹やカエデに囲まれ、ひっそりと石段が続きます。参道を上りつめた所にわらじをはいた「幸福地蔵(こうふくじぞう)」があります。願いをかなえる人の家を一軒一軒回るために、わらじをはいているという。庭園には三角、四角、黒竹、黄竹などの珍しい竹が植えられています。ここから見る東山や京都の町の景色はすばらしいです。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

一年中、鈴虫の鳴き声が聞こえるお寺。妙徳山華厳寺(みょうとくさんけごんじ)が正しい寺の名前です。参道は竹やカエデに囲まれ、 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日

-

しょうじじ勝持寺

天武天皇(てんむてんのう)が役行者(えんのぎょうじゃ)に命じて、不動明王(ふどうみょうおう)をお祭りしたのがこのお寺の始まりです。鎌倉時代、この寺で出家した西行法師(さいぎょうほうし)が植えたサクラが西行桜(さいぎょうざくら)です。「願わくは花の下(もと)にて春死なむ その如月(きさらぎ)の望月(もちづき)のころ」の歌も有名です。むかしからサクラの名所で「花の寺」と呼ばれます。春、仁王門(におうもん)をくぐって竹林の間の坂道を上がっていくと400本の桜で全山がうすべに色に見えます。今でもこの大原野(おおはらの)の地は平安時代のなごりがあるといわれています。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

天武天皇(てんむてんのう)が役行者(えんのぎょうじゃ)に命じて、不動明王(ふどうみょうおう)をお祭りしたのがこのお寺の始ま …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日

-

さいみょうじ西明寺

紅葉の名所、高雄(たかお)・栂尾(とがのお)とあわせ三尾(さんび)といわれる槇尾(まきのお)にあります。弘法大師空海(こうぼうだいしくうかい)の弟子が神護寺(じんごじ)の別院として建てたと伝え、本尊の釈迦如来(しゃかにょらい)像は、清凉寺(せいりょうじ)式といわれています。平安時代、嵯峨の清凉寺に宋(そう)から渡って来た釈迦如来像が評判を呼び、その像を手本に約50体の仏像が造られたうちの一つです。清凉寺の像と見比べてみると面白いですよ。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

紅葉の名所、高雄(たかお)・栂尾(とがのお)とあわせ三尾(さんび)といわれる槇尾(まきのお)にあります。弘法大師空海(こう …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日

-

ほうりんじ法輪寺

本尊の虚空蔵菩薩(こくぞうぼさつ)にちなみ「嵯峨の虚空蔵さん」と親しまれています。子供が数え13歳の時におまいりすると、知恵や福徳を授かるという「十三まいり」の風習で有名です。その帰り道、嵐山に架かる渡月橋を渡りきるまでに後ろを振り返ると、授かった知恵を返すといわれ、子供たちは緊張しながら前を見て歩きます。また裁縫(さいほう)の上達を願って使い古した針を供養する「針供養」が12月と2月に行われます。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

本尊の虚空蔵菩薩(こくぞうぼさつ)にちなみ「嵯峨の虚空蔵さん」と親しまれています。子供が数え13歳の時におまいりすると、知 …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日

-

しょうぼうじ正法寺

歴史はとても古く、中国からやって来た僧・鑑真(がんじん)の弟子智威大徳が奈良時代に建てたと伝えられています。おもしろいのは、境内にある「宝生苑(ほうしょうえん)」。白い砂の上に動物の形をした石がたくさん並んでいて、まるで石の動物園です。ゾウ、ウサギ、カエル、ペンギン、イヌ、ヒツジ…など、その数はなんと15種類。全部見つけられるかな? 別名「鳥獣(ちょうじゅう)の石庭(せきてい)」とも呼ばれ人気のお庭です。

更新日:2016年6月9日

- カテゴリ

-

- 洛西

- 寺院・神社

歴史はとても古く、中国からやって来た僧・鑑真(がんじん)の弟子智威大徳が奈良時代に建てたと伝えられています。おもしろいのは …[続きを読む]

更新日 : 2016年6月9日